Interdites d’ester en justice dans les affaires de corruption, les associations ne baissent pas les bras et menacent de saisir l’ONU, au moment où la procédure pénale est entre les mains des Conseillers. Décryptage.

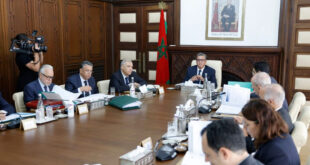

Le collectif accuse le gouvernement de vouloir “réduire le rôle des associations dans les affaires de crimes financiers” et dénonce un «ciblage de la société civile dans la lutte contre l’impunité dans le pillage des fonds publics”. Les slogans en disent long sur l’état d’esprit des associations qui digèrent mal d’être mises à l’écart. Certaines accusent le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, de vouloir bâillonner la société civile et casser ses bras dans le combat contre la corruption et la criminalité à col blanc.

La menace d’aller à l’ONU est plus symbolique qu’autre chose, car on sait bien qu’elle ne mènera nulle part. C’est une façon de relancer le débat alors que la réforme est entre les mains des Conseillers. Le collectif espère avoir une oreille attentive lors des débats. Mais le succès est peu garanti.

Depuis le vote du texte à la première Chambre, le débat a cessé comme s’il était passé à la trappe. Le ministre de la Justice a refusé tous les amendements destinés à lever l’interdiction des associations de porter plainte, ce qui avait suscité des échanges enflammés pendant la séance du vote.

Les associations n’ont plus la capacité de porter plainte, de même qu’elles ne peuvent plus se déclarer partie civile aussi facilement qu’avant. L’article 7 dresse une série de conditions restrictives dont la fameuse “autorisation d’ester en justice” que les associations doivent obtenir de la part du ministère de tutelle. Une sorte de barrière à l’entrée, aux yeux des concernés. Le même article fixe une série de conditions, dont le statut d’intérêt public, la création des associations concernées au moins 4 ans avant l’infraction et l’obtention au préalable de l’aval de la tutelle.

Aux yeux du ministre, celle-ci est trop précieuse pour la jeter en pâture à des associations aux motivations douteuses. Vaut mieux protéger l’innocent, quitte à réduire le rôle de la société civile, surtout que les lois, tellement inextricables, peuvent être facilement interprétées au gré des intérêts du plaignant. Lorsqu’il défendait son projet de loi à la Chambre des Représentants, Ouahbi avait cité l’exemple de l’ancien président de l’Université d’Ibn Zohr, qui fut membre d’une association de lutte contre la corruption, impliqué dans un scandale de trafic de diplômes. Drôle de paradoxe.

A l’hémicycle, Ouahbi a mis au défi ses contradicteurs de lui ramener n’importe quel élu qui ne serait pas susceptible d’être jeté en prison en une semaine, tellement il y a trop de lois contradictoires, qu’il serait aisé de trouver des prétextes juridiques et des griefs.

Maintenant, la lutte contre la délinquance financière est l’apanage de l’Etat à travers les corps constitués, ce qui suscite des doutes chez les pourfendeurs de la réforme sur la capacité de l’Etat à porter un tel fardeau, d’autant que l’Instance nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption a encore du mal à s’acquitter pleinement de ses prérogatives, au moment où le Maroc peine à améliorer son classement dans l’indice de perception de la corruption.

La question de la durée de la garde à vue reste un point de discussion central dans les milieux juridiques. De nombreux avocats estiment que 24 heures devraient constituer un plafond raisonnable sans prolongation, sauf nécessité exceptionnelle. Leur position s’appuie sur le principe que la privation de liberté, même brève, doit rester strictement encadrée, proportionnée et justifiée par des nécessités concrètes de l’enquête. D’autres praticiens rappellent cependant que la complexité de certaines affaires, notamment en matière criminelle ou de criminalité organisée, peut exiger des délais plus étendus, dès lors qu’ils restent encadrés par le parquet et soumis à son contrôle. Dans tous les cas, la question ne se résume pas à une durée, mais à un équilibre : garantir les droits fondamentaux tout en permettant à l’enquête de se dérouler dans des conditions loyales. Cet équilibre repose moins sur la durée que sur des garanties effectives d’un encadrement rigoureux, notamment d’une assistance effective de l’avocat et, de plus en plus, d’une traçabilité fiable des auditions.

Concernant les preuves d’innocence, doivent-elles être prises en compte dans le dossier, nonobstant la façon dont elles sont obtenues ?

– La preuve de la culpabilité repose exclusivement sur l’autorité de poursuite, qu’il s’agisse du parquet ou du juge d’instruction. La personne poursuivie n’a donc pas à démontrer son innocence. Ce principe découle directement de la présomption d’innocence, qui impose que tout élément incrédité bénéficie à l’accusé. Dès lors, lorsqu’une preuve est à décharge de l’innocence, elle doit être examinée avec rigueur, même si elle a été obtenue de manière irrégulière. Refuser de l’intégrer au débat judiciaire reviendrait à fragiliser les droits de la défense et à fausser l’équilibre du procès pénal.

Faut-il que le Ministère Public soit habilité à demander au juge de requalifier le crime en délit tel que prévu dans l’article 49 ?

– L’article 49 du projet de réforme du Code de procédure pénale propose d’autoriser le Ministère Public à demander aux juges de requalifier certains crimes en délits. Cela renvoie à une technique appelée correctionnalisation. La correctionnalisation consiste à transformer une infraction criminelle en une infraction délictuelle, par exemple en supprimant une circonstance aggravante ou un élément matériel pour que l’affaire soit jugée par le tribunal de première instance, au lieu de la Chambre criminelle près la Cour d’appel. Cette technique peut avoir des avantages : désengorger les Chambres criminelles, accélérer le traitement des dossiers, et garantir des procès plus simples et plus rapides pour certaines affaires. Mais elle pose un vrai problème d’équité. En effet, cette pratique n’est pas uniforme. Dans une juridiction, un accusé peut bénéficier d’une correctionnalisation, alors que dans une autre, une personne poursuivie pour des faits similaires sera renvoyée devant la Chambre criminelle. Cela crée une inégalité devant la Justice, en contradiction avec le principe d’égalité des citoyens. Il est vrai cependant que cette pratique peut améliorer le fonctionnement des juridictions. Mais elle doit être strictement encadrée, exceptionnellement utilisée, et ne reposer que sur un seul fondement : la bonne qualification des faits. À défaut, elle risque de transformer un outil de souplesse en source d’injustice.

Selon lui, il ne s’agit pas de restreindre le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption. “Au contraire, les associations et la société civile sont extrêmement importantes pour dénoncer ces crimes et présenter des preuves permettant d’enclencher des poursuites”, a insisté le ministre, ajoutant : “Il était impératif de trouver un équilibre entre l’amélioration des procédures judiciaires, la lutte contre l’impunité et la protection des individus contre la diffamation ou les accusations infondées, qui pourraient porter atteinte à leur réputation de manière injustifiée”. “Cette réforme est le fruit de débats approfondis au sein des différentes institutions. Elle vise également à protéger les individus contre les accusations non fondées qui pourraient avoir des répercussions psychologiques et sociales importantes. Par conséquent, le projet de loi garantit une justice rigoureuse avec des procédures précises, tout en veillant à ce que la loi ne soit pas utilisée de manière malveillante pour nuire à la dignité des individus”, avait-il conclu à ce sujet.

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel