Portant un seul et unique nom, le village de Toulal au Haut-Guir et la ville de Toulal dans la banlieue immédiate de Meknès témoignent d’une vieille histoire d’exil. Retour sur un drame migratoire qui date de près de deux siècles.

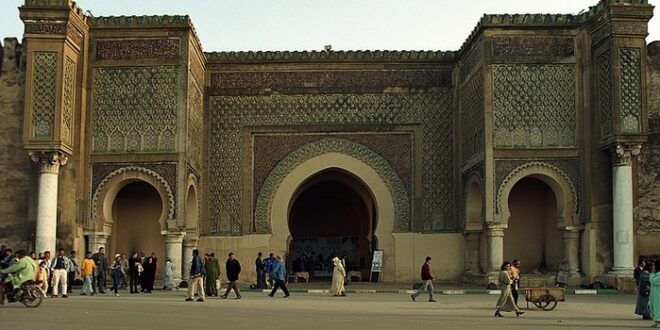

À quelque 330 km par vol d’oiseau au Nord-Ouest de ce patelin, se dresse, dans la banlieue de Meknès, la ville mieux connue de Toulal. Le recensement de 2024 fait état de 26.968 habitants. Malgré l’affluence d’habitants de toutes parts vers cette ville lors des dernières décennies, Toulal-Meknès conserve encore une minorité de souche amazighophone… et descendante des habitants de Toulal-Guir. Loin d’être un hasard, la ressemblance des noms reflète une histoire lointaine, mais aussi douloureuse : celle d’une expulsion.

Au milieu du 19ème siècle siégeait dans les environs immédiats de Toulal-Guir le caïd Brahim Ussumur, maître incontesté des contrées environnantes. Amghar (chef) de la tribu des Aït Izdeg, il régentait une région s’étendant sur des parties du Haut-Atlas oriental, et de la Haute-Moulouya au Haut-Ziz. Il contrôlait également le col de Tizi-N-Tlghemt, passage obligé vers le Tafilalt, îlot d’autorité makhzénienne au milieu d’un océan de tribus plus ou moins dociles, au départ de la capitale impériale Fès. Dans ce contexte, il n’est pas exagéré d’affirmer que le caïd Brahim régnait en maître absolu, voire en véritable vice-roi, sur les contrées susmentionnées. D’autant plus que le Sultan de l’époque, Moulay Abderrahmane ben Hicham, lui a confié les provinces sahariennes en 1271 de l’Hégire (1854-55).

Comme tout roitelet local dans le Maroc prémoderne, le caïd Brahim a eu des penchants despotiques envers la population locale. En plus des `achour, il exigeait des «dons» que la population de Toulal-Guir ne pouvait simplement supporter. S’en est suivi une révolte armée de la population, que le caïd Brahim a tenté de réprimer, mais en vain. Dans un stratagème rappelant – pour les cinéphiles – la première scène du film Braveheart, il convoqua les chefs de clans sous prétexte de discuter de paix. Une fois tombés dans le piège, ils se sont vus privés d’armes pour se défendre, malmenés, puis, au final, chassés ainsi que leurs familles de Toulal-Guir sans avoir le temps de préparer ni monture ni nourriture. Il vida les citadelles composant le village quasi-intégralement de leur population, n’épargnant qu’une poignée de familles.

Le périple de ces exilés était douloureux. Dans le Maroc prémoderne, l’exil valait tout à fait une condamnation de mort. Et étant donné le climat et le paysage inhospitaliers des déserts rocheux et des montagnes s’étendant du Haut-Guir à Fès, ainsi que la difficulté extrême de garder tout une population, avec femme et enfants, vivants lors du parcours, les chefs de clan auraient bien préféré une exécution sommaire.

La distance reliant Toulal à Fès via le réseau routier actuel est, tout au plus, de 355 km, parcourable en pas plus de six heures. Cependant, selon les estimations d’Ismaïl Boujnane, auteur de «Toulal : Terre Des Braves» (2024), le chemin parcouru à pied par ces pauvres exilés allait de 400 à 500 kilomètres, et a pris des années.

Arrivés à Fès en 1856 après un long périple, ils demandèrent audience auprès du Sultan Moulay Abderrahmane, qu’ils n’ont jamais obtenue. S’étant installés à Fès, nombre d’entre eux se sont livrés à des actions «insupportables» qui ont attiré tant les foudres de la population locale que celles du Sultan Mohammed ben Abderrahmane (Mohammed IV), qui les a relocalisés à Meknès en 1865, d’abord à Bab Kbich puis à Agdal, avant de les éloigner de la ville, vers l’emplacement actuel de Toulal-Meknès. Ils ont dû attendre le règne du successeur de Mohammed IV, Hassan Ier, pour qu’ils quittent leurs tentes et leurs logements improvisés en paille en faveur d’un tout nouveau ksar bâti aux frais du Makhzen en 1882, en récompense à leurs efforts martiaux au service du Sultan dans le Guich.

Ainsi s’achève, après plus de trente ans, une histoire douloureuse que la population n’a pu complètement dépasser. Jusqu’aux années cinquante, les Toulalis de Meknès n’admettaient point d’étrangers – surtout Arabes – en leur sein, en souvenir de leur ostracisme à Fès. Le nom de Brahim fut également frappé de tabou : personne parmi la population de souche ne le porte.

La tradition orale transmise par les habitants de Toulal raconte qu’au XIXème siècle, l’autorité de l’État s’est affaiblie dans les régions du Sud-Est du Maroc car elle était occupée à contrer les complots européens visant l’unité territoriale du Maroc, en particulier après l’occupation française de l’Algérie en 1830. Cela a ouvert la voie à des conflits tribaux autour de l’eau, des pâturages, des oasis et du pouvoir. C’est ce qu’on connait sous le nom de «Blad Essiba», une situation de chaos régie par la loi du plus fort. C’est dans ce contexte qu’intervient la campagne du chef tribal Brahim Ussumur (de la tribu Aït Izdeg) en 1856 ou 1858 contre Toulal. Elle a conduit à l’évacuation des habitants originels de Toulal et à leur départ vers Fès pour porter plainte auprès du Sultan Moulay Abderrahmane ben Hicham.

Comment le Sultan Abdarrahmane ben Hicham a-t-il réagi à l’arrivée de ces expatriés dans la capitale de son Royaume ?

Comment l’exil a-t-il marqué la mémoire collective des habitants de Toulal Meknès ?

L’évènement qui a favorisé sa nomination à la tête de tous le pays Aït Yafelman était lorsqu’«un conflit surgit entre [les Chérifs] et Aït Atta». Brahim, ralliant sa confédération en faveur des Chérifs contre les Aït Atta, a infligé à ces derniers une défaite sans précédent. Ainsi, le Sultan Moulay Abderrahmane ben Hicham le nomma à la tête des provinces sahariennes en 1271 de l’Hégire (1854-55).

Cependant, le caïd, imbu de sa nouvelle autorité, ne tarda pas à refuser graduellement les ordres du Sultan jusqu’à ce qu’il se soit soulevé contre le pouvoir makhzénien lors de la même année de sa nomination. Le Sultan a envoyé une force pour réprimer la révolte et s’offrir sa tête, chose qui fut accomplie. Quand sa tête fut livrée au Sultan, alors à Marrakech, il ordonna les célébrations et «comblé les habitants de Marrakech dans leurs différentes couches sociales de ses bienfaits et les a inondés de sa générosité».

Le village de Toulal se décline en huit ksours : Aït Fergane, Aït Moumou, Aït Yahya Ou Khlifa, Mechtaq, Aït Oussal, Tamzilt, Essehb, et Ihendar. Ethniquement diverse, la population toulalie actuelle compte essentiellement des Amazighs (Aït Izdeg et Aït Seghrouchen), puis des Chorfas (alaouites et mrabtis), en plus d’éléments noirs amazighophones.

L’économie locale repose essentiellement sur les cultures vivrières. Les figuiers, les oliviers, les céréales (blé et orge) et le maïs représentent les principales cultures. S’ajoute à cela l’apiculture.

À quelques centaines de mètres de l’entrée nord du village, on y retrouve la citadelle juive, qui accueillait il y a longtemps les Israélites locaux. Appelée «El Hazzân» par la population locale, la citadelle abrite le mausolée du rabbin Itzhak Abuhatzeirah, de l’illustre famille filalie rabbinique des Abuhatzeirah, et continue d’être un lieu important de pèlerinage.

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel