Entier et intransigeant, l’artiste partage son art sans compter. A 63 ans, il tutoie les étoiles quand d’autres, insignifiants, lui cherchent des noises. Après près de 50 années de carrière, il ne pense qu’au lendemain. Et ce ne sont pas ses soucis de santé qui freinent son élan humain, créatif ou humoristique. (Texte revu et retouché pour lui dire qu’il me manque, que je l’aime.)

Lorsque, pendant le COVID 19, nous nous engageons spontanément dans des tirades qui nous font d’abord rire tous les deux, nous ne savons pas que des amis de Facebook en redemandent nous poussant à plus d’inventivités puisque la matière est à portée d’esprit, celui d’un artiste né pour nous faire réfléchir. Homme d’une culture générale impressionnante, Mohamed Choubi finit par irriter quelques poètes à la rime désolante. Les attaques qu’il essuie sur les réseaux sociaux et par quelques publications numériques témoignent de son esprit d’homme libre et d’artiste dégagé. Il est la cible d’imbéciles heureux déversant à chacune de ses sorties sur sa page Facebook un venin insipide, dépourvu de toute substance terrassante. Ils crachent leur mépris qui ne fait que les confondre dans un élan d’acculturation cultivée à outrance. Dans le lot de ces divagations nauséabondes, s’ajoutent les paroles de « cheikhs » autoproclamés gardiens de la bonne conduite sur terre et prévisionnistes de châtiments sans concession où les flammes de l’enfer jouent un drôle de twist. Ces énergumènes s’érigent en régulateurs attitrés des temps qui stagnent. « A eux le paradis, à moi ce qu’ils me souhaitent », leur réplique l’homme qui n’est pas en pleine forme mais qui résiste même à leurs tirs groupés. Attaqué pendant qu’il se bat contre la maladie, le voilà qui plait assurément au bon Dieu, ce créateur qui nous veut égaux et bienfaiteurs. Mais lorsque la raison lâche, la bouche éructe à l’envi. Et quand c’est une défaillance éducative, les remèdes les plus draconiens n’y peuvent fâcheusement rien. Choubi à cette force de survoler, le sourire en coin, cet amas de boue épaisse et graveleuse.

Les planches dès l’adolescence

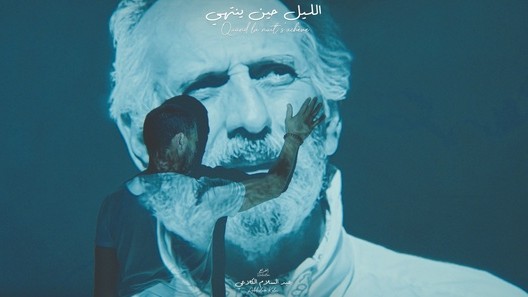

La plupart des détracteurs de cet homme de culture devraient se pencher un temps sur son parcours et ses réalisations. Commençons par son envoi sur terre. On est le 4 décembre 1963 à Marrakech. Le bébé, devenu fatalement enfant, s’amourache des planches à l’adolescence. Il fréquente alors des troupes du théâtre amateur avec fougue et détermination à la fin des années 1970. Mais quelques bases lui font défaut. Quelques années plus tard, il intègre le fraîchement créé Institut supérieur d’art dramatique et d’animation cultuelle (ISADAC) de Rabat. En 1988, il pousse la porte du théâtre professionnel, son rêve de toujours. Le voilà rejoindre Jamal-Eddine Dkhissi pour la pièce « Al Aâzib » et Tayeb Saddiki qui l’engage dans « Sawt wa nour ». D’autres prestations théâtrales lui font prendre plus de marques : « Bouhfna » et « Wlad leblad » de Youssef Fadel en 1999. Plus tard, en 2007, il est au casting de « Nachba » de Masoud Bouhcine sur un texte du géant Ahmed Taïeb El Alj. Cela pour faire court et bifurquer sur quelques-unes des pièces qu’il met en scène lui-même : « Hysteria », « Al Madina wa al bahr », « Mourtahil », « Rassail khattiya » … L’assoiffé d’interprétation ne compte pas s’arrêter à ce stade de création et de partage avec un public qu’il compte agrandir. La télévision et lui se font mutuellement du pied. D’abord avec « Oulad Ennas » de la pionnière Farida Bourquia. L’expérience se multiplie, s’enrichit et se consolide. Et c’est le cinéma qui toque à sa porte. Cela se solde par une soixante de rôles variablement importants entre téléfilms et films cinématographiques. On en cite « Oud Errih » de Daoud Oulad Assayed et « Aâtach » de Saâd Chraïbi (2022), « Alef Chahr » de Faouzi Bensaïdi (2003, prix Jeunes au festival de Cannes), « Assanfouniya An Maghribiya » de Kamal Kamal (2006), « Maout Lilbaye » de Faouzi Bensaïdi (2011), « Boughaba » de Driss Roukhe (2013), « Assawt al khafie » de Kamal Kamal (2014), « Jouk al aâmiyine » de Mohamed Mouftakir (2015), « Aïda » de Driss Mrini (2015), « El Hajjat », de Mohamed Achaour (2017), « Qalb karim » de Abdelhaï Laraki (2019). C’est, en suspens, ce qu’est Mohamed Choubi et plus encore. Il est dans l’écrit et la poésie. Avec la distance des grands et l’humilité de ceux qui créent dans l’ombre. Sensible aux œuvres d’art qui dégagent l’intérêt éternel, il est également un mélomane intransigeant. Avec cette panoplie de préoccupations artistico-culturelles, on vient le dénigrer en agitant une ignorance maladivement croissante. Choubi, ne se fie, finalement, qu’à des principes religieusement entretenus. Et que vive la vie saine.

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel