Cela fait vingt années que la voix du rossignol de confession juive s’est éteinte. C’était en France, à Antibes, un 25 juin 2005. Aujourd’hui, le chanteur aurait été centenaire. Retour succinct sur un parcours où l’Algérien de nationalité marocaine et recteur de la Grande Mosquée de Paris, Si Kaddour Belghabrit, joue un rôle déterminant grâce à de faux papiers musulmans.

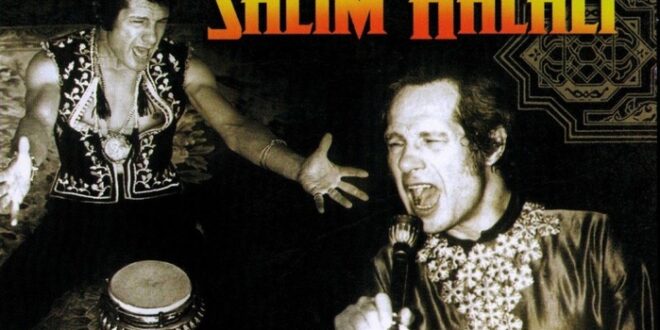

On se rappelle bien de l’ouverture en 2011 du film d’Ismaïl Ferroukhi « Les Hommes libres ». Une ritournelle vocale salvatrice vient secouer un charisme impressionnant : maouwal inégalé depuis. Lyam pour « Mahani Ezzine ». Salim Halali est l’un des personnages principaux du film. Il est incarné par l’acteur israélo-palestinien Mahmoud Shalaby et le chanteur marocain Pinhas Cohen lui prête sa voix. « Le film et son dossier pédagogique à l’adresse d’un public scolaire sont critiqués par le chercheur au CNRS Jean Laloum qui émet des réserves sur la véracité de certains faits présentés dans le film en raison de ‘’l’absence d’archives ou d’autres sources historiques’’ pouvant les confirmer et à la « crédibilité sujette à caution » des témoignages de Salim Halali. » Effort pédagogique exagéré ? Un brin gratuit. On est dans le Paris de l’année 1942. La rencontre du jeune chanteur avec l’artiste algérois de music-hall Mohamed el Kamel (1919-1956) et en 1938 avec le ténor Mahieddine Bashtarzi (1897-1986) est significative. « Ils l’initient au chant arabo-oriental, à la chanson française-arabe et l’intègrent à la troupe ‘’Al Moutribia’’, fondée par le maître de la San’â à Alger l’auteur-compositeur-interprète Sfinja, dont la continuité a été assurée par son disciple et élève Edmond Nathan Yafil. Mohamed el Kamel écrit les premières chansons de Salim Halali comme la valse ‘’Andaloussia’’,‘’Sevillane’’, ‘’Taâli’’, ‘’Ardjaâ lebladek’’, ‘’Bine el barah oua el youm’’. Le compositeur et fondateur du Cabaret Al Jazair, rue de la Huchette à Paris, Mohand Iguerbouchène (1907-1956), lui compose une cinquantaine d’autres chansons, dans le style flamenco ». Au lendemain de la guerre, Salim Halali retrouve sa « voix d’or » et provoque l’émerveillement de la sismique Oum Kalthoum. Il est alors considéré comme « chanteur de variétés » et non de musique arabo-andalouse puisqu’il n’avait pas eu de formation formelle dans ce domaine. Le journaliste Nidam Abdi écrit : « Sa chemise à jabot constamment ouverte sur la poitrine, sa voix pure, ses déhanchements suggestifs (tout en jouant la darbouka) et sa beauté mélancolique lui valent un succès certain auprès des Maghrébines. »

Clientèle opulente

Au tournant de l’année 1947, Salim Halali donne naissance à un cabaret couru, « Ismaïlia Folies » qu’il jumèle l’an suivant avec « Le Sérail », réservé à une clientèle opulente. Le succès est au grand rendez-vous jusqu’à 1949 où l’artiste est tenu de quitter la France pour le Maroc (« Ma vie », dit-il). Ayant perdu tous ses frères et sœurs, il s’installe à Casablanca pour racheter un vieux café dans un quartier cosmopolite qu’il transforme en un prestigieux cabaret, Le Coq d’Or, dont les six salons sont décorées de draperies tissées d’or et de meubles Louis XV : « Le plus beau cabaret oriental du Maroc », selon l’affiche publicitaire. Avec un orchestre d’envergure, il y chante toutes les nuits, faisant appel à des artistes de différents horizons : El Hajja El Hamdaouiya, Latifa Amal, El Maati Benkacem, le luthiste Omar Tantaoui, Fouiteh, Line Monty, Blond-Blond, Lili Bouniche, Chafia Rochdi dite Nana (1910-1989), Warda al-Jazairia, Raoul Journo … L’endroit de renom avec ses spectacles orientaux est fréquenté par les familles riches du pays et des personnalités de passage. « À partir de 1950, Halali forme un duo avec le musicien de châabi de Fès Botbol, reprenant ensemble, essentiellement, des classiques marocains et algériens. Salim Halali accumule les succès. À la fin des années 1960, il enregistre une version du standard ‘’My Yiddishe Mama ’’, en arabe, dont il écrit les paroles après la mort de sa mère. Quand le Coq d’Or est détruit dans un incendie en 1965, Salim Halali retourne en France ».

Le Bécaud arabe

Simon (Chemoune) Halali, né le 30 juillet 1920 à Bône (Annaba) en Algérie et mort le 25 juin 2005 aux Alpes-Maritimes en France, chante et s’impose comme un virtuel joueur de derbouka. Dans son pays d’accueil, il est surnommé le « Bécaud arabe ». À partir de 1936, Halali enregistre chez Pathé des dizaines de disques 78 tours en arabe, en espagnol et en français, dont les ventes explosent en Afrique du Nord et même en Égypte : ses chansons sont diffusées en boucle sur les radios d’Alger, de Tunis, de Rabat et de Tanger. À quatorze ou quinze ans, il quitte le cocon familial et investit en 1934 Marseille où il chante dans le quartier de l’Opéra. Vers 1937, il se rend à Paris pour l’Exposition universelle et débute dans le répertoire dit « sevillana ». Il connaît le succès dans les clubs parisiens de flamenco en tant que « chanteur espagnol », notamment au Faubourg-Montmartre ou au Club, près de la place de Clichy, puis barbotte dans le patrimoine musical algérien. Salim Halali, la voie qui chante.

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel