Sous un ciel immense où le soleil caresse les champs de blé, se dressent des gardiens silencieux, humbles et pourtant chargés d’histoire : les Tazotas. Ces modestes édifices de pierre sèche, chefs-d’œuvre d’ingéniosité paysanne, résistent tant bien que mal aux assauts du temps et de la modernité. Aujourd’hui, ils s’effritent, s’effacent, menacés par l’indifférence. Et avec eux, c’est toute une mémoire collective qui risque de sombrer dans l’oubli.

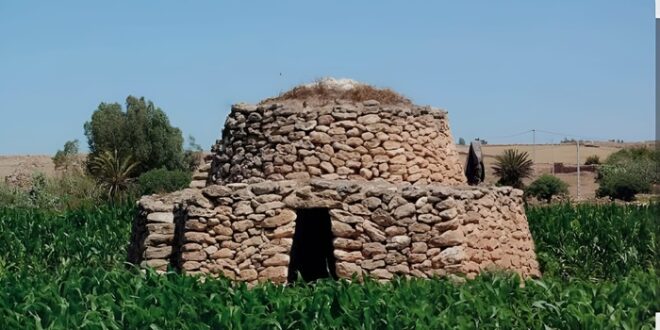

Pas besoin de ciment, de ferraille ou de plans sophistiqués. Les Tazotas, ces abris aux formes tantôt rondes comme des tours miniatures, tantôt rectangulaires comme de petites forteresses, sont nés de la seule intelligence des mains. Pierres sur pierres, savamment choisies, équilibrées, imbriquées : un puzzle minéral qui défie les siècles.

-« Regardez comme elles tiennent, sans rien d’autre que la force de l’équilibre ! »*, s’exclame Mohammed, un vieux fellah aux mains crevassées par des décennies de labeur.

-« Mon arrière-grand-père en construisait pour abriter les semences, ou pour s’abriter quand le vent de l’Atlantique devenait mordant. C’était notre maison du temps où l’on vivait au rythme des saisons, pas des machines. »

Ces constructions rappellent les bories provençales ou les nuraghes sardes, mais elles ont une âme bien marocaine, bien doukkalie. Elles sont le témoignage d’une époque où l’homme dialoguait avec la terre, où chaque ressource était précieuse, où rien ne se gaspillait.

Une disparition programmée

Pourtant, le paysage change. Les Tazotas, autrefois innombrables, se font rares. Certaines ont été démantelées pour agrandir des champs, d’autres ont servi de carrière de pierres pour des constructions modernes. D’autres encore, abandonnées, s’affaissent lentement, rongées par les intempéries et l’indifférence.

-« Quand j’étais enfant, elles ponctuaient nos jeux, nos courses dans les champs. Aujourd’hui, les jeunes les voient à peine… Pour eux, ce ne sont que des vieilleries sans valeur », soupire Khadija, la soixantaine passée, en désignant une Tazota à moitié écroulée, envahie par les ronces.

L’agriculture intensive, l’urbanisation galopante et le désintérêt des nouvelles générations accélèrent leur disparition. Sans protection, sans reconnaissance, elles pourraient bien n’être bientôt plus que des fantômes dans les récits des anciens.

L’urgence d’un sursaut collectif

Heureusement, des passionnés se battent pour leur survie. Architectes, historiens et militants du patrimoine sonnent l’alarme : il faut agir avant qu’il ne soit trop tard.

-« Ces constructions ne sont pas juste des tas de pierres ! Ce sont des livres ouverts sur notre histoire, notre relation à la terre, notre identité », s’emporte Leila Benhima, architecte spécialiste du patrimoine vernaculaire. « Imaginez : des siècles de savoir-faire réduits en gravats parce que personne n’a pris la peine de les protéger ! »

Cependant, quelques lueurs d’espoir percent. Des associations locales organisent quand l’occasion s’y prête, des chantiers de restauration, des circuits touristiques mettent en valeur les dernières Tazotas encore debout. Un projet de classement au patrimoine régional est même évoqué. Mais sans une mobilisation plus large, ces efforts risquent de rester vains.

Et Demain ? Des pierres ou une mémoire vivante ?

La question est posée : voulons-nous vraiment laisser mourir ces témoins silencieux de notre passé ? Les Tazotas ne demandent pas grand-chose : un peu d’attention, des mains pour les consolider, des voix pour raconter leur histoire.

Elles méritent mieux qu’une lente disparition dans l’indifférence. Elles méritent d’être célébrées, protégées, transmises. Parce qu’un peuple qui oublie ses racines est un peuple qui perd son âme.

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel