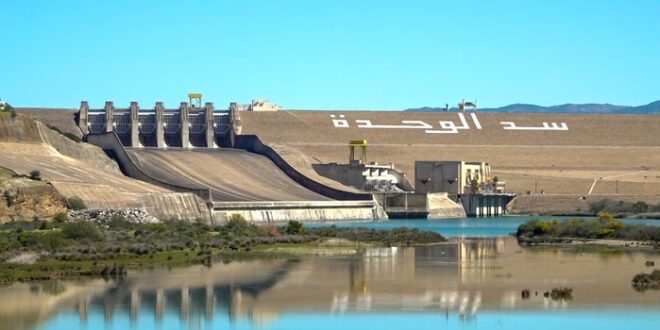

Alors que le gouvernement marocain intensifie ses efforts pour faire face à la sécheresse, il est pertinent de revenir à 1997, année du lancement du chantier du barrage Al Wahda, symbole majeur de la gestion hydraulique du pays.

Aujourd’hui, le barrage Al Wahda s’impose comme le plus grand réservoir d’eau du Maroc et le deuxième plus important d’Afrique, juste après le Haut Barrage d’Assouan en Égypte. Sa stature impressionnante, 80 mètres de hauteur, 2600 mètres de longueur, en fait un monument d’ingénierie hydraulique, capable de stocker jusqu’à 3,8 milliards de mètres cubes d’eau. Mais cette prouesse est le fruit d’un long parcours, mêlé de volonté Royale, de défis techniques et d’objectifs stratégiques.

Les années de construction : 1997-2003

Le chantier du barrage Al Wahda fut marqué par des défis majeurs, liés à sa taille hors norme et à la topographie montagneuse du site. Des milliers d’ouvriers, ingénieurs et techniciens travaillèrent de concert pour ériger cette infrastructure, mobilisant des technologies avancées pour l’époque. La réalisation de ce barrage en remblai nécessita une gestion rigoureuse des matériaux, notamment la mise en place de couches successives compactées pour assurer la stabilité de la structure.

Dans Son discours solennel à l’occasion de la Fête du Trône en 1997, Feu Hassan II déclara : «Ce barrage, véritable œuvre de notre détermination collective, incarne notre engagement pour le développement durable de notre pays. Il symbolise la force de notre peuple à surmonter les obstacles et à bâtir un avenir prospère pour les générations à venir». Parallèlement, la région connut des conditions climatiques variables, imposant une adaptation constante du planning. Le chantier fut mené sous la supervision des autorités marocaines, avec un engagement fort de l’État pour garantir sa réussite malgré les contraintes logistiques et techniques.

Les premières années d’exploitation : 2003-2010

Le barrage Al Wahda entra progressivement en service au début des années 2000. Rapidement, il démontra son rôle vital dans la régulation des crues, atténuant les risques d’inondations qui menaçaient les populations en aval. Sa capacité de stockage permit aussi d’étendre les surfaces irriguées, boostant l’agriculture locale et la sécurité alimentaire dans plusieurs provinces avoisinantes. En outre, il fut équipé d’une centrale hydroélectrique capable de produire une quantité significative d’électricité, contribuant ainsi à l’alimentation énergétique du réseau national. Cette énergie renouvelable est depuis utilisée pour le chauffage, l’éclairage et les équipements domestiques, soutenant la transition énergétique du Maroc.

Les années de maintien et de défis : 2010 – 2027

Malgré son importance stratégique, Al Wahda fait face à des enjeux majeurs. Le changement climatique, avec ses épisodes de sécheresse récurrents, exerce une pression sur les réserves en eau douce du pays. Bien que ce barrage conserve un taux de remplissage relativement élevé, 56,4% selon les dernières données gouvernementales, la situation critique des autres retenues hydrauliques ne doit pas être ignorée. De plus, le barrage est situé dans une zone sismique modérée, ce qui nécessite un entretien rigoureux et des contrôles réguliers pour garantir sa résistance aux secousses et prévenir tout risque de rupture. Les autorités, sous la supervision du ministère de l’Équipement et de l’Eau, veillent à la mise en œuvre de mesures de maintenance et de modernisation pour pérenniser la structure.

« Le barrage Al Wahda reste un élément clé dans la stratégie nationale de gestion de l’eau, participant à l’approvisionnement en eau potable pour des centaines de milliers d’habitants et à l’irrigation de vastes étendues agricoles. Il illustre la vision ambitieuse du Royaume de sécuriser ses ressources hydriques face aux défis démographiques et climatiques », rappelait Nizar Baraka lors d’une rencontre datant de mai 2023.

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau souligne régulièrement l’importance de ce barrage dans les plans actuels et futurs, notamment dans le cadre du Programme national d’alimentation en eau potable et d’irrigation 2020-2027, qui vise à renforcer la résilience du pays face aux sécheresses.

Non loin de ce chef-d’œuvre hydraulique, le barrage de Bine el Ouidane remplit depuis 1953 une double fonction, à savoir la production d’électricité et l’irrigation. Il est réputé être le plus haut barrage-voûte d’Afrique et le plus grand du Royaume en termes de production d’énergie. Au-delà de sa capacité d’irrigation de la plaine du Tadla relevant de la plaine intérieure pré-Atlasique du Tadla (3500 km2), et étendue à la région de Marrakech-Safi par la plaine de la Sraghna, le barrage a contribué à la mise en valeur de pas moins de 69.000 hectares de terres agricoles et à la création d’emplois. Il a, d’ailleurs, permis de mettre en valeur 69.500 ha de terres fertiles sur une longueur de 125 km. La stratégie du gouvernement au début des années 1960 était d’irriguer un million d’hectares. Cependant, malgré tous ces efforts, notre pays est confronté à certains problèmes : la sécheresse et le remplissage des barrages par la boue, ce qui a une influence sur la rétention de l’eau.

Toujours en 1953, le barrage d’Aït Ouarda a été construit dans la province d’Azilal (région de Tadla-Azilal). Ce fut entre 1948 et 1957, à quelques kilomètres en aval du barrage de Bin el Ouidane, principal ouvrage pour la mise en valeur de 69.500 ha de terres fertiles dans la région de Béni Moussa, faisant partie de la grande plaine du Tadla, d’une superficie de plus de 3.600 km2 et comprise entre la chaîne du Haut-Atlas et le plateau des phosphates. Le barrage Youssef Ben Tachfine est situé sur l’Oued Massa dans la province de Tiznit. Inauguré en 1972, il est destiné à l’irrigation de la plaine de Chtouka.

Au total, sur les dix-huit barrages en construction au Maroc, trois sont en voie d’achèvement cette année. Ainsi, contre vents et marées, le Royaume ne ménage aucunement ses efforts dans sa lutte acharnée contre le fléau de la sécheresse.

Les grandes agences de presse telles que Reuters, BBC et Al Jazeera ont souvent évoqué Al Wahda dans leurs reportages sur les défis hydriques du Maghreb, le présentant comme un exemple concret des efforts marocains pour contrer la sécheresse et assurer la sécurité alimentaire. Ces médias soulignent fréquemment la capacité du barrage à stocker près de 3,8 milliards de mètres cubes d’eau, un chiffre impressionnant dans un contexte mondial marqué par la rareté croissante de cette ressource vitale.

Sur le plan politique, le barrage a été cité dans des forums internationaux comme la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP) et des sommets régionaux sur la gestion de l’eau en Afrique. Des responsables marocains, dont le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, ont présenté Al Wahda comme une pièce maîtresse des stratégies nationales et régionales pour faire face aux conséquences du changement climatique. Ces interventions ont renforcé la reconnaissance du projet comme un modèle pour d’autres pays confrontés à des défis similaires.

Les études et rapports d’organismes comme la Banque Mondiale et l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA) mentionnent souvent le barrage dans leurs analyses, en particulier pour son double rôle : garantir l’approvisionnement en eau et produire de l’électricité verte. Cette double fonctionnalité fait d’Al Wahda un cas d’école dans l’intégration des infrastructures hydrauliques aux stratégies de développement durable.

Parallèlement, de nouveaux barrages seront programmés et les coûts d’une vingtaine de barrages en projet seront réévalués. Ces mesures devront permettre un accroissement de la capacité de stockage d’eau douce de 6,6 milliards de mètres cubes, l’accélération des projets de mobilisation des eaux non conventionnelles par le biais d’usines de dessalement d’eau de mer, et le renforcement des capacités de réutilisation des eaux usées épurées.

L’approvisionnement en eau potable des zones rurales devra également être intensifié, grâce à l’extension de la couverture à un plus grand nombre de douars, ainsi qu’à l’amélioration de la logistique et des ressources humaines.

S’il est vrai que le gouvernement a tiré un bilan positif des dernières précipitations, il n’en reste pas moins vrai que la situation actuelle de cette ressource est préoccupante, les réserves d’eau dans les barrages du pays atteignant des niveaux alarmants. Avec un déficit pluviométrique important, des chiffres récents révèlent que seuls 32,2% de la capacité totale des barrages sont actuellement remplis. Dans ce contexte tendu, les efforts coordonnés à l’échelle nationale traduisent une volonté claire d’anticipation et de résilience. La réussite de ce programme ambitieux dépendra toutefois de la synergie entre les institutions, les collectivités territoriales et les citoyens, afin d’assurer une gestion durable et équitable de l’eau, ressource vitale de plus en plus menacée.

« La construction du barrage de Ratba fait partie d’une série de projets structurants dans le bassin versant du Sebou. Sa construction s’inscrit dans le cadre du Programme national d’alimentation en eau potable et d’irrigation (2020-2027) », détaille Mouhcine Bahtat, chef du département aménagement du barrage, dans une déclaration à «L’Opinion».

Ce vaste réservoir, qui sera le deuxième plus grand du Maroc après celui d’Al Wahda, est localisé sur l’Oued Aoulai, l’un des deux affluents de l’Ouargha. Selon notre source, « il aura pour objectif d’augmenter l’approvisionnement en eau potable et en irrigation, de produire de l’électricité et de protéger contre les inondations ».

Avec un coût d’investissement d’environ 4 milliards de dirhams (financé par le budget général de l’Etat), le barrage de Ratba disposera d’une capacité de stockage de 1,9 milliard de mètres cubes.

Toujours selon le spécialiste, « le taux d’avancement du projet, qui a démarré en mars 2022, a atteint 15% ». Toutefois, en raison des contraintes climatiques, le ministère de l’Equipement et de l’Eau a adopté des dispositions d’exception pour accélérer la cadence des travaux et réduire de 12 mois le délai de réalisation du projet. Ces efforts s’inscrivent dans une volonté plus large de garantir la sécurité hydrique du Royaume face aux effets persistants du changement climatique.

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel