Il fut un temps où Casablanca n’était qu’un port délaissé, mais le Sultan Mohammed III en fit au XVIIIème siècle le foyer maritime du pays. Retour sur une époque où la configuration actuelle de Casablanca n’était qu’un simple rêve…

Le Sultan entreprit la reconstruction de la mégapole en mobilisant artisans et ingénieurs, certains venus d’Espagne et d’Italie, afin de restaurer les fortifications, de bâtir des entrepôts et de relever la mosquée principale. Il rebaptisa la cité Dar al-Bayda pour « refléter non seulement la blancheur des bâtiments mais aussi l’espoir d’une nouvelle ère pour la Cité », continue le fin connaisseur de l’Histoire de la ville.

Toujours selon ses propos, « cette action ne se limitait pas à l’urbanisme mais traduisait la volonté d’inscrire Casablanca au cœur du commerce international, en concurrence avec Mogador et d’autres ports atlantiques. » Mohammed III comprenait, de ce fait, que le contrôle du littoral atlantique et la modernisation du port constituaient la clé de la prospérité économique et de l’affirmation de l’autorité royale.

La politique de Mohammed III se déploya également sur le plan diplomatique, surtout si l’on sait qu’il devint en 1777 le premier Souverain à reconnaître officiellement l’Indépendance des États-Unis, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour les relations commerciales et diplomatiques du Maroc.

« La reconnaissance américaine par Mohammed III ne fut pas un simple geste symbolique, mais une décision stratégique plaçant le Maroc dans le concert des nations modernes, » notait l’intellectuel Ralph Manheim. Cette ouverture renforça le prestige du Maroc et permit à Casablanca de devenir une plaque tournante des échanges internationaux, accueillant marchands et navires venus d’Europe pour commercer en sucre, thé, laine ou produits manufacturés.

Ainsi, Mohammed III transforma Casablanca en un véritable port capable de rivaliser avec les centres européens. Il fit édifier des quais adaptés aux navires de commerce, développa les infrastructures et encouragea les relations avec les négociants étrangers. Le professeur Jean-François Legrain affirmait : « La vision de Mohammed III pour Casablanca démontrait une compréhension exceptionnelle des enjeux économiques et maritimes de son époque. Il voyait dans la Cité un pivot pour l’intégration du Maroc dans le commerce global ». Ces initiatives économiques furent étroitement liées à la politique interne : en consolidant le port et les routes commerciales, le Sultan renforçait également son contrôle sur les régions périphériques, garantissant ainsi l’unité du pays.

L’impact de ces mesures se fit sentir bien au-delà du XVIIIème siècle. Casablanca, grâce aux fondations posées par ce grand édificateur, devint progressivement un centre économique majeur, un carrefour de cultures et de savoirs. « Il ne s’agissait pas seulement de construire des murs et des quais, mais de créer une ville capable de dialoguer avec le monde, » expliquait l’intellectuel américain Marshall Hodgson, spécialisé dans l’histoire du Maghreb. Cette vision contribua à façonner la métropole que Casablanca deviendra sous le protectorat français et après l’indépendance, en préservant la vocation maritime et commerciale initiée par le Sultan.

Somme toute, l’action de Mohammed III sur la ville de tous les défis incarne un équilibre entre continuité et innovation. Il reprit les efforts de son père pour redresser la ville et les porta à un niveau supérieur, créant un espace urbain, économique et diplomatique qui allait durer des siècles. Sa capacité à combiner autorité, vision économique et diplomatie internationale fit de lui le Souverain précurseur. Aujourd’hui, lorsque l’on parcourt les boulevards animés de Casablanca ou que l’on observe son port moderne, il est possible de percevoir l’empreinte durable de ce Sultan visionnaire.

Sous son gouvernement, le Maroc connut une période de stabilité relative. Le Sultan affermit son autorité sur des provinces longtemps agitées et pacifia des régions qui, jusque-là, échappaient à l’emprise de l’État. Sa politique se distingua par une volonté de modernisation et d’ouverture. Il encouragea le commerce maritime et multiplia les relations diplomatiques avec les puissances européennes, telles que la France, l’Espagne ou l’Angleterre. Dans un geste visionnaire, il reconnut en 1777 l’indépendance des États-Unis, faisant du Maroc le premier pays au monde à accorder cette reconnaissance au jeune État. Cette décision plaça le pays au cœur des dynamiques internationales de son époque et renforça son image de puissance souveraine, respectée des nations étrangères.

Mohammed III s’intéressa également au développement des infrastructures portuaires. Convaincu que l’avenir du Maroc résidait dans le commerce et l’ouverture sur l’océan, il fit bâtir une flotte et réorganisa les échanges maritimes. Parmi ses initiatives les plus marquantes figurait la renaissance d’une cité côtière tombée dans l’oubli depuis sa destruction par les Portugais au XVIème siècle : Anfa. Le Sultan entreprit sa reconstruction et lui donna le nom de Casablanca. Il fit élever des murailles, des fortifications, une mosquée et des entrepôts destinés aux marchands. Ce port, qu’Il voulait prospère et ouvert sur l’Atlantique, devint peu à peu un carrefour essentiel entre le Maroc et l’Europe.

Après sa disparition en 1790, Mohammed III laissa de Lui l’image d’un Souverain visionnaire, soucieux de l’unité et du rayonnement de son Royaume. Par son œuvre, Il avait consolidé les bases d’un État respecté et avait offert à Casablanca l’élan qui devait en faire, bien plus tard, la capitale économique du pays.

Ainsi, son règne illustra la rencontre entre tradition et modernité : en préservant l’autorité dynastique tout en ouvrant de nouvelles perspectives diplomatiques et commerciales, Mohammed III fit entrer le Maroc dans une ère de dialogue avec le monde, posant des fondations qui continuèrent d’influencer l’histoire du Royaume bien après sa disparition.

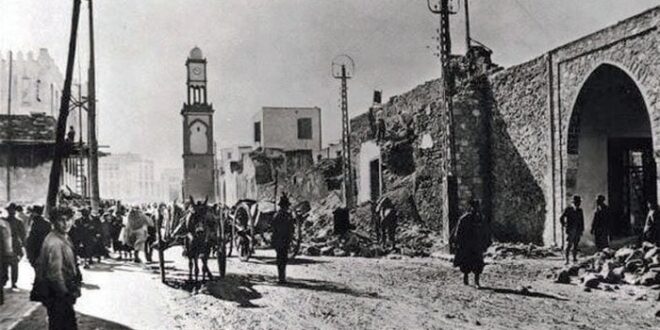

À partir de cette date, Anfa ne fut plus qu’un amas de ruines balayées par les vents marins. Ses murailles effondrées se mêlaient aux dunes, et les habitations abandonnées ne laissaient entrevoir que des pans de pierres rongées par le sel et le temps. Les rares familles qui y restaient vivaient d’une pêche modeste ou de maigres échanges avec l’arrière-pays. L’ancien port, autrefois animé par le va-et-vient des navires, n’était plus qu’un rivage incertain, où les embarcations de fortune s’échouaient au gré des marées. Les chroniqueurs qui évoquaient Anfa à cette époque insistaient sur son déclin : la cité autrefois renommée pour sa vitalité n’était plus qu’un village perdu, sans éclat ni importance dans les affaires du Royaume.

Cette désolation contribua à l’oubli du site. Les voyageurs qui longeaient la côte l’apercevaient à peine, et les Souverains successifs, préoccupés par d’autres priorités, n’accordaient guère d’attention à ces vestiges. Les habitants de la région s’étaient tournés vers d’autres centres urbains plus dynamiques, tels que Rabat ou Safi, laissant Anfa à son sommeil. Pendant plus de deux siècles, le lieu conserva l’image d’une cité morte, dont seuls les récits anciens rappelaient la splendeur passée.

Ce décor de ruines et de silence constituait donc l’héritage que découvrit Mohammed III lorsqu’Il décida de redonner vie à cet espace stratégique.

En 1790, Casablanca n’était encore qu’un port renaissant, ceint de murailles et animé par quelques activités commerciales. Son élan, pourtant, ne s’arrêta pas avec la disparition du Sultan. La ville poursuivit son essor au fil du XIXème siècle, attirant marchands et navigateurs grâce à sa position privilégiée sur l’Atlantique. Les quais demeuraient modestes, souvent vulnérables aux tempêtes, mais l’importance croissante du commerce international donnait à Casablanca une place que les siècles d’abandon lui avaient refusée.

Peu à peu, la cité sortit de son isolement. Les caravanes qui descendaient des plaines du Haouz et du Tadla y trouvaient un débouché maritime, tandis que les négociants européens multipliaient leurs escales. À mesure que les échanges s’intensifiaient, Casablanca commença à se transformer en un centre où se mêlaient cultures et intérêts, suscitant l’attention des puissances étrangères. Cette ouverture annonçait déjà les mutations plus profondes du XXème siècle.

Avec l’établissement du protectorat français en 1912, Casablanca entra dans une ère nouvelle. Les ingénieurs et urbanistes y tracèrent de larges artères, aménagèrent un port moderne et édifièrent des quartiers entiers qui changèrent définitivement le visage de la ville. D’un bourg fortifié, elle devint une métropole coloniale, vitrine économique et symbole de modernité. Les populations rurales affluèrent, attirées par les promesses de travail, et la cité se métamorphosa en un creuset humain où se côtoyaient traditions marocaines et influences européennes.

Après l’indépendance du Maroc en 1956, Casablanca confirma son rôle de capitale économique. Les grandes entreprises, les banques et les industries s’y installèrent, accentuant son dynamisme. La ville s’étendit rapidement, parfois de manière désordonnée, sous la pression d’une démographie en constante croissance. Elle accueillit les espoirs et les rêves de milliers de familles venues de toutes les régions du Maroc en mouvement.

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel