La rétrocession de Sidi Ifni, fruit d’une lutte diplomatique patiente, a marqué une étape décisive dans l’unité territoriale du Maroc.

La présence espagnole à Sidi Ifni remonte à 1860, avec le traité de paix signé après la guerre hispano-marocaine, connu sous le nom de Traité de Tétouan. L’article 8 de ce traité reconnaissait à l’Espagne la souveraineté sur cette enclave située au sud du Maroc, sur la façade atlantique. Cependant, ce n’est qu’en 1934 que l’Espagne prendra effectivement possession de la région. La colonisation de Sidi Ifni s’inscrivait dans un contexte plus large d’expansion espagnole dans le sud marocain, avec notamment l’occupation du Sahara.

Après l’Indépendance, le Royaume n’a eu de cesse de revendiquer la restitution des territoires encore sous domination étrangère, dont Sidi Ifni, Tarfaya, le Sahara et les présides de Sebta et Mellilia. Le regretté Mohammed V déclara dès 1958 que «l’indépendance n’est pas complète tant que toutes les parcelles de notre territoire ne sont pas libérées».

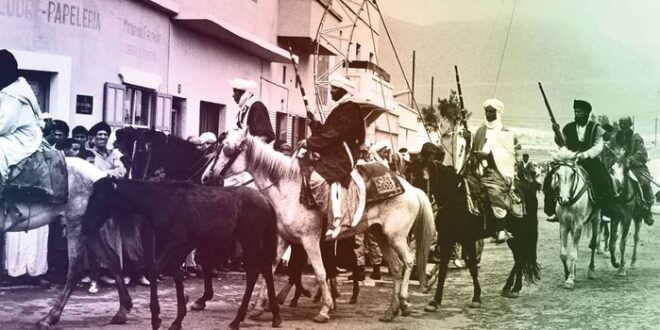

En 1957, la question de Sidi Ifni a commencé à prendre une tournure militaire avec l’éclatement de la guerre d’Ifni, parfois appelée la « guerre oubliée ». Des combattants marocains issus de l’Armée de libération se sont opposés à la présence espagnole dans la région. Ce conflit armé, bien que localisé, a fini par attirer l’attention de la communauté internationale sur la situation coloniale persistante dans le sud du Maroc.

Les accords d’Angra de Cintra, signés en 1958 entre le Maroc et l’Espagne, avaient permis au Royaume de récupérer la région de Tarfaya. Toutefois, Sidi Ifni était restée sous autorité espagnole, en dépit d’une pression diplomatique constante exercée par Rabat. Le Maroc avait alors poursuivi une stratégie de revendication pacifique, multipliant les démarches auprès des Nations Unies. Dès 1965, l’Assemblée générale de l’ONU avait adopté une Résolution qui appelle l’Espagne à entamer des négociations en vue de la rétrocession de Sidi Ifni, considérée comme un territoire non autonome.

Cette même année, Feu Hassan II affirma devant le peuple marocain que «Le Maroc ne cessera jamais de revendiquer ses droits historiques, ni de poursuivre, par les voies du dialogue et de la légalité internationale, la restitution de son intégrité territoriale».

C’est dans ce cadre de revendication diplomatique soutenue que le Maroc et l’Espagne sont parvenus, le 4 janvier 1969, à la signature d’un accord à Fès, actant la restitution de Sidi Ifni au Royaume du Maroc. L’accord est entré en vigueur le 30 juin 1969, date à laquelle le drapeau marocain avait été hissé officiellement à Sidi Ifni, mettant fin à 109 ans de présence espagnole dans cette partie du territoire.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le regretté Hassan II déclara: «Ce jour est celui de la reconnaissance d’un droit légitime, fruit de la patience, de la diplomatie persévérante et du soutien de la communauté internationale à notre cause nationale».

La rétrocession de Sidi Ifni fut saluée par de nombreuses capitales africaines et arabes comme une victoire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Elle constitue également un précédent diplomatique pour les futures revendications du Maroc concernant le Sahara.

Depuis, chaque 30 juin est l’occasion pour le Maroc de célébrer l’unité nationale et de rendre hommage à ceux qui ont contribué à cette victoire politique et diplomatique. La commémoration est également une manière de rappeler la poursuite du processus d’achèvement de l’intégrité territoriale, notamment à travers la question du Sahara marocain.

Aujourd’hui encore, les autorités marocaines réaffirment l’importance de cet événement. Le ministère des Affaires étrangères souligne régulièrement que «la récupération de Sidi Ifni est un modèle de négociation internationale réussie, dans le respect de la légalité et de la souveraineté nationale».

La rétrocession de Sidi Ifni illustre la volonté ferme du Royaume de recouvrer ses droits historiques, par la voie du dialogue et de la légitimité internationale, dans le respect des principes du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de l’intégrité territoriale des États.

La présence espagnole à Sidi Ifni a officiellement débuté en 1860, avec le traité de Tétouan, mais l’occupation effective n’est intervenue qu’en 1934. Dès le départ, cette présence étrangère a été perçue comme une injustice historique par les tribus locales. Les Aït Baâmrane, notamment, ont mené une résistance farouche à l’installation espagnole, refusant de reconnaître toute autorité autre que celle du Sultan marocain. Fidèles à l’Allégeance alaouite, ces tribus ont su préserver leur identité et leur attachement à la nation, malgré les tentatives de soumission coloniale.

Dans quelles conditions la rétrocession de Sidi Ifni a-t-elle eu lieu ?

Cette rétrocession a été obtenue grâce à une stratégie diplomatique déterminée menée par le Maroc sous le règne de Feu Sa Majesté Hassan II. Le processus a abouti à la signature d’un accord entre Rabat et Madrid en janvier 1969. L’Espagne a officiellement évacué la ville le 30 juin de la même année. Ce jour-là, le drapeau marocain a été hissé sur la ville, en présence de hauts responsables civils et militaires, dans une atmosphère de grande ferveur patriotique. Cette récupération pacifique s’est inscrite dans la logique d’un retour progressif des provinces du Sud à la mère patrie.

Quel rôle joue aujourd’hui Sidi Ifni dans le processus d’unité nationale ?

Sidi Ifni est aujourd’hui un symbole de la cohésion territoriale du Royaume. Elle témoigne de la réussite de la politique de récupération pacifique des territoires spoliés par le colonialisme. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la région bénéficie aujourd’hui de projets de développement, d’infrastructures et de valorisation de son patrimoine culturel hassani. La population locale reste profondément attachée à ses racines et à la Monarchie. Les commémorations du 30 juin sont chaque année l’occasion de rappeler que la loyauté des tribus du Sud envers le Trône est ancienne et constante.

D’autre part, ces paroles ont inscrit l’épisode de Sidi Ifni dans une vision continue du processus de récupération territoriale. Pour Feu Hassan II, cette réussite diplomatique n’a pas représenté une fin en soi, mais un modèle à reproduire, notamment pour les territoires sahariens encore administrés à l’époque par l’Espagne. Le recours au mot «patience» n’a pas été anodin : il a renvoyé à une stratégie de temps long, refusant la précipitation, mais déterminée dans son objectif final. Par ce discours, le regretté Roi a aussi cherché à mobiliser la conscience nationale autour d’un projet unificateur. La mention de Sidi Ifni a servi à rappeler que chaque région du Maroc a vocation à être réintégrée dans le giron national, et que cela est possible sans confrontation armée, à condition de mener une politique extérieure cohérente et soutenue.

Enfin, ces propos sont intervenus dans un contexte international où le Maroc a voulu apparaître comme un État respectueux du droit, tout en demeurant ferme sur ses principes fondamentaux. Le défunt Roi a conclu ce passage en affirmant: «Ce que nous avons accompli à Ifni, nous devons l’accomplir ailleurs, avec la même sagesse, la même fermeté et la même foi en la justesse de notre cause». Ce message s’est adressé autant à la communauté internationale qu’à l’opinion publique marocaine: il a visé à démontrer que la restitution de Sidi Ifni a constitué la preuve tangible que la voie diplomatique, lorsqu’elle a été bien conduite, a pu aboutir à des résultats concrets, même face à une ancienne puissance coloniale.

Les tribus sahariennes, notamment celles des régions de Sakia El Hamra, Oued Eddahab, Tiris, Tarfaya, Tan-Tan, Guelmim et Sidi Ifni, ont été parmi les premières à exprimer, de manière collective et solennelle, leur fidélité à la Monarchie. Ces tribus, telles que les Aït Baâmrane, les Oulad Dlim, les Rguibat, les Tekna, les Aït Lahcen ou encore les Oulad Tidrarine, ont toujours été liées historiquement à la dynastie chérifienne par des liens d’allégeance et de reconnaissance religieuse, politique et économique.

Au lendemain de l’Indépendance, des délégations de notables, de chefs tribaux, de caïds et de représentants des grandes confédérations nomades ont été reçues au Palais Royal, où elles ont renouvelé leur baïa (allégeance) au Souverain. Ce rituel constitue un acte volontaire de reconnaissance de la légitimité du Roi en tant que Commandeur des Croyants et garant de l’Unité nationale.

Dans Ses discours, Mohammed V soulignait l’importance de ce lien vivant entre le Trône et les tribus du Sud, affirmant que «le Sahara fait partie intégrante du Maroc, par l’histoire, le sang et l’allégeance». Ce retour symbolique à la Nation précédait même parfois la récupération effective des territoires par voie diplomatique ou militaire. Ces actes d’allégeance ont renforcé le socle de la revendication marocaine sur les provinces du Sud et ont permis au Maroc de faire valoir, sur la scène internationale, la légitimité historique de sa souveraineté sur ces régions. Aujourd’hui encore, ces serments sont évoqués comme preuves concrètes de la continuité de l’autorité marocaine sur l’ensemble de son territoire.

1800

Fiche signalétique

Une ville, une identité, une empreinte…

Sidi Ifni est une ville historique du sud marocain, située sur la côte atlantique, entre Tiznit et Guelmim. Elle incarne un pan essentiel de la lutte du Maroc pour l’achèvement de son intégrité territoriale. Occupée par l’Espagne depuis 1934, elle a été restituée au Royaume du Maroc le 30 juin 1969, dans le cadre d’un accord bilatéral, après des années de revendications légitimes et de mobilisation diplomatique marocaine.

Ancien port saharien, Sidi Ifni a longtemps été un point d’échange entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne. Sous l’occupation coloniale espagnole, la ville fut administrée séparément du reste du territoire national. Mais pour le peuple marocain, Ifni n’a jamais cessé de faire partie de la Nation, comme l’a affirmé Feu Hassan II, en rappelant que « La rétrocession de Sidi Ifni fut obtenue par la voie pacifique, dans le respect du droit international, et marque une victoire de la souveraineté marocaine, saluée par les institutions nationales et les peuples frères ».

Ville à l’architecture hispano-marocaine unique, elle conserve de nombreux bâtiments de l’époque coloniale, aujourd’hui intégrés à l’espace national. Sa culture est profondément amazighe et saharienne, enracinée dans les valeurs d’honneur, d’hospitalité et de fidélité au Trône.

Chaque année, le 30 juin, la ville célèbre avec fierté son retour à la mère-patrie, rendant hommage aux efforts du Roi, de la diplomatie marocaine et de la population locale restée loyale au Royaume.

Aujourd’hui, la ville bénéficie de projets structurants lancés dans le cadre du « Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud », impulsé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Son port, ses ressources halieutiques, et son potentiel touristique font d’elle une ville stratégique du sud marocain.

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel