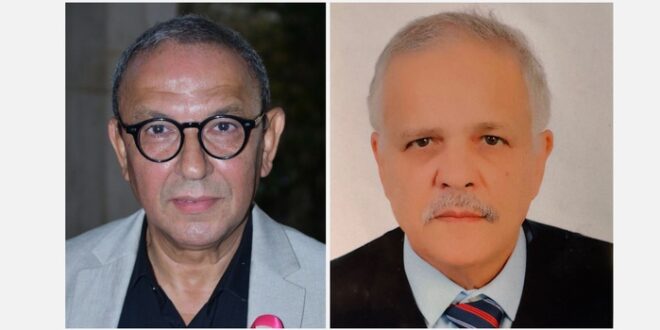

La ville du Détroit, Tanger, accueille les 11 et 12 juillet la 3ᵉ Journée scientifique annuelle de la Société Marocaine d’Oncologie Digestive (SMOD). Le thème de cette édition, dédiée à la formation continue en cancérologie, porte sur le cancer localisé du bas rectum. Pour faire le point sur les actualités diagnostiques et thérapeutiques concernant ce cancer spécifique du tube digestif, le Dr Anwar Cherkaoui a réalisé un entretien avec le Dr Abdelilah Souadka, président de la SMOD.

Aujourd’hui, le diagnostic repose sur l’examen clinique proctologique, la rectoscopie avec biopsie, et les examens d’imagerie, notamment l’IRM. Le dépistage par test immunologique de recherche de sang dans les selles (FIT test), recommandé à partir de 50 ans, reste l’outil de prévention le plus efficace pour une détection précoce.

L’IRM pelvienne est souvent évoquée comme un outil incontournable. Quel est son rôle exact dans le bilan d’extension loco-régionale et dans la planification du traitement ?

L’IRM pelvienne permet de voir en effet avec précision la profondeur d’invasion de la tumeur, la proximité des sphincters et la présence de ganglions suspects. Elle est essentielle pour décider du meilleur traitement, notamment pour déterminer si une radio-chimiothérapie concomitante est nécessaire avant la chirurgie.

Y a-t-il actuellement des marqueurs biologiques ou moléculaires utiles pour guider le choix thérapeutique ou affiner le pronostic ?

Dans le cancer du bas rectum, les mutations RAS, BRAF et la recherche de l’instabilité des microsatellites (MSI) sont de plus en plus utilisées, notamment pour les formes avancées ou métastatiques. Elles orientent les traitements ciblés ou l’immunothérapie. Mais pour les cancers localisés, ces marqueurs restent encore peu utilisés en pratique quotidienne.

La radiothérapie préopératoire est une étape fréquente. Dans quels cas recommandez-vous une radiothérapie courte versus une longue ? Et quels résultats en attendez-vous ?

La radiothérapie courte (5 séances sur une semaine) est indiquée pour des tumeurs localisées à risque modéré. La radiothérapie longue (associée à une chimiothérapie) est réservée aux tumeurs localement avancées. Elle permet dans certains cas une régression complète de la tumeur, et même d’éviter la chirurgie.

À partir de quels critères peut-on envisager une chirurgie conservatrice du sphincter plutôt qu’une amputation abdomino-périnéale ?

Lorsque la tumeur est située à plus de 1 cm du pole superieur du sphincter et que l’IRM montre qu’il n’est pas envahi, une chirurgie conservatrice est possible. L’objectif est de préserver la fonction anale sans compromettre l’imperatif oncologique

La stratégie de « Watch and Wait », ou surveillance active après une réponse complète à la radio-chimiothérapie, semble gagner du terrain. Est-ce une option que vous appliquez ? Pour quels profils de patients ?

Oui, chez des patients bien sélectionnés ayant eu une réponse clinique complète visible à l’examen, à l’IRM et à l’endoscopie. Cette stratégie évite la chirurgie et ses complications, mais nécessite une surveillance très rigoureuse et rapprochée.

La radiothérapie a-t-elle connu récemment des innovations majeures, comme la radiothérapie adaptative ou l’IMRT ? Et en quoi cela change-t-il la prise en charge ?

Absolument. L’IMRT (radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité) permet de cibler la tumeur avec plus de précision tout en réduisant les effets secondaires sur les tissus sains. Cela améliore la tolérance et la qualité de vie des patients.

Peut-on espérer à court terme intégrer des traitements d’immunothérapie ou de thérapies ciblées dans le traitement des cancers du bas rectum ? Quels profils tumoraux pourraient en bénéficier ?

L’immunothérapie est prometteuse, notamment pour les patients porteurs de tumeurs MSI (instables) ou avec mutations spécifiques. Ces profils restent rares dans le rectum localisé, mais les essais cliniques en cours pourraient élargir les indications dans les années à venir.

Comment s’organise concrètement la prise de décision en RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) ? Quel est le poids du patient dans ce processus ?

La décision est collégiale entre chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, radiologues et anatomopathologistes. Le patient est toujours informé de la proposition thérapeutique, et ses préférences sont prises en compte. L’écoute et le consentement éclairé sont au cœur de la démarche.

Enfin, quels sont, selon vous, les plus grands défis encore à relever dans le traitement de ce cancer ? Et quelles sont les pistes de recherche les plus prometteuses ?

Le principal défi est d’améliorer la qualité de vie après traitement, notamment en évitant les stomies ( ouverture pratiquée chirurgicalement au niveau de l’abdomen pour évacuer les selles) définitives et en réduisant les séquelles fonctionnelles. Les recherches portent sur l’immunothérapie, la radiothérapie personnalisée et les biomarqueurs prédictifs de réponse. Mais aussi sur des approches plus humaines et moins invasives, comme la stratégie de « Watch and Wait ».

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel

Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel